男性泌尿器科

男性泌尿器科

前立腺肥大症

症状

- 尿が出にくい

- 残尿感がある

- 夜間、排尿のために起きる

- 我慢ができずに尿を漏らしてしまう

検査・治療

前立腺がん

症状

検査・治療

急性前立腺炎

症状

- 排尿痛

- 頻尿

- 残尿感

- 発熱など

検査・治療

慢性前立腺炎/骨盤内疼痛症候群

症状

若い男性に多くみられます。

- 肛門と睾丸の間、尿道、陰嚢の痛みや不快感

- 頻尿・精液に血が混じる

検査・治療

性感染症

症状

性的接触によって感染する病気です。 性感染症は、無症状であることも多く、また症状があっても医療機関を受診しにくいことから、いつのまにか他の人にうつしてしまう恐れがあります。院長は日本性感染症学会認定医です。不安があれば受診して下さい。

【性感染症には主に下記の病気があります】

検査・治療

※当院では女性の性感染症治療、検査は行っておりません。婦人科受診をお願いします。

淋菌感染症

症状

感染後、2-7日後位に灼熱感を伴う排尿痛、尿道口より黄白色の分泌物を認めます。潜伏期間、黄白色の分泌物から淋菌の予測ができます。

検査・治療

治療は抗菌薬に対する耐性化が進んでおり注射薬での治療が標準的になっております。

また、淋菌に感染された人の10%から20%位の人は、クラミジアに感染している場合(混合感染)がありますので、淋菌の検査をされる場合は、クラミジアの項目を検査に入れて、検査される事をお勧めします。

性器クラミジア感染症

症状

検査・治療

治療は抗菌薬の内服をします。

治療後、クラミジア検査の陰転化を確認することをお勧めします。

尖圭コンジローマ

症状

検査・治療

【塗り薬による治療】週3回、就寝前にイボに直接塗ってもらいます。

【凍結療法】液体窒素でイボを凍らせ除去する方法です。

【焼却術】電気メスでいぼを焼き、除去する治療法です。

【外科的切除】メスでいぼを切り取り、縫合する治療法です。

当院では、薬による治療と凍結療法を組み合わせて治療します。複数回の治療で消失しない場合、イボが大きい場合は外科的切除が必要となります。その場合は他施設へ紹介させていただきます。

梅毒

症状

これらは放置していても2~3週間で消失します。その後、無痛性の鼠経リンパ節腫大が出現します(第1期、~3か月)。

その後、全身の皮膚、粘膜に発疹が見られます。淡い紅色の発疹(梅毒性バラ疹)、掌、足の裏にできる赤褐色の発疹(梅毒性乾癬)などがあります(第2期)。

検査・治療

治療は抗菌薬の内服をします。(第1期では2~4週間、第2期では4~8週間)。

性器ヘルペス

症状

検査・治療

治療は抗ウイルス薬の内服をします。しばしば再発を繰り返すため、その場合は予防的投与、または症状出現時に内服する方法もあります。

性器カンジダ症

症状

男性の場合は性器にカンジダを保有していても、症状を認めることは少ない。

包茎、糖尿病、ステロイド剤投与、糖尿病治療例などで亀頭に発赤、びらん、白苔を認めます。

検査・治療

治療は抗真菌薬の塗り薬を用います。

マイコプラズマ感染症

症状

検査・治療

マイコプラズマ・ホミニス、ウレアプラズマ・ウレアリチカム、ウレアプラズマ・パルヴァムの病原性には議論があり、尿検査で炎症所見を認めない、症状がない場合は治療不要と考えています。

治療は抗菌薬の内服をします。抗菌薬耐性化が進んでおり、治癒まで時間がかかることもあります。

男性更年期障害(LOH症候群)

男性更年期障害とは、加齢に伴う男性ホルモン(テストステロン)の低下により引き起こされる症状のことです。LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)と呼ばれています。身体症状と精神症状に分けられます。男性更年期障害の精神症状はうつ病と類似しており、また年のためと思ってしまう症状も多々あります。うつっぽい・元気がでない・男性機能低下などの不調は男性ホルモンの低下による男性更年期障害(LOH症候群)が原因かもしれません。疑わしい症状があれば受診をお勧めします。

症状

- 不安

- 眠れない

- 性欲の減退

- 記録力の低下

- のぼせ・多汗

- 男性機能低下

- 倦怠感

- 頭痛・めまい

- 筋肉痛・関節痛

検査・治療

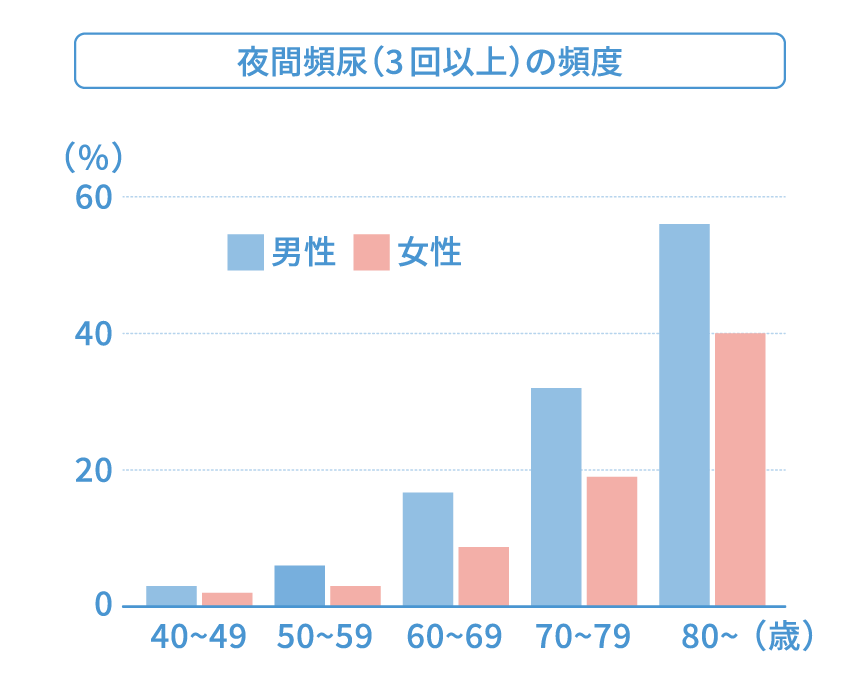

夜間頻尿

夜間、排尿のために1回以上起きなければならない症状を夜間頻尿といいます。加齢とともに頻度が高くなります。

原因

- 多尿・夜間多尿

- 多尿による夜間頻尿

1日尿量が多くなるため、夜間トイレに何度も起きるものです。1日尿量が40ml/kg(体重)を超える場合がこれに当たります。水分過剰摂取、利尿剤服用、糖尿病などによるものがあります。

- 夜間多尿

夜間尿量が多くなり、夜間トイレに何度も起きるものです。65歳以上の方では、1日尿量に対する夜間尿量の割合が33%を超える場合は、夜間多尿と考えられます。水分過剰摂取、高血圧や心不全、腎機能障害、睡眠時無呼吸症候群(睡眠時に呼吸が一時的に止まる病気で、いびきをかく人によくみられます)があります。

- 膀胱容量の減少

- 過活動膀胱

尿が少量しか溜まっていないのに尿意を感じたり、膀胱が勝手に収縮してしまいます。急に我慢しがたい尿意を認めます。脳卒中、パーキンソン病などの脳や脊髄の病気で引き起こされる場合もあります。

- 前立腺肥大症

前立腺が大きくなることで排尿がしにくくなり、結果として膀胱が過敏になることがあります。

- その他

間質性膀胱炎や骨盤臓器脱などで夜間頻尿になることがあります。

- 睡眠障害

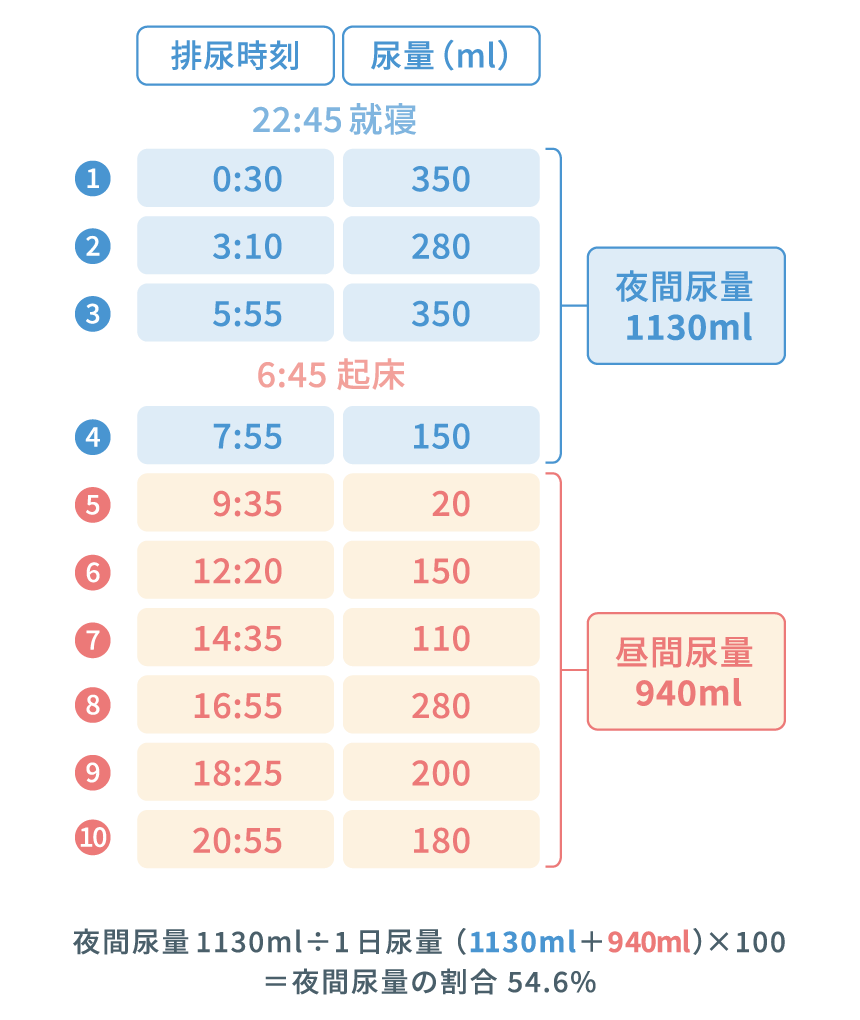

診断(排尿日誌)

夜間排尿時、十分な尿量を排尿する場合(おおよそ毎回200-300ml)は多尿もしくは夜間多尿による夜間頻尿、十分な尿量を排尿しない場合(おおよそ毎回100ml以下)は膀胱容量の減少による夜間頻尿と考えられます。排尿日誌は、就寝時から翌日の就寝時まで、排尿時刻と排尿量を記録します。下表の例(83歳、男性)では、就寝後から朝までの尿量が多く、1回排尿量は正常なので、夜間多尿が夜間頻尿の原因であることがわかります。

治療

- 多尿・夜間多尿

糖尿病、高血圧、心疾患、腎機能障害、睡眠時無呼吸症候群などの病気が原因となっている夜間多尿の場合は、基礎疾患の治療が重要です。睡眠時無呼吸症候群について、当院では自宅で検査可能な簡易検査機器を取り扱っています。また、脳梗塞や心筋梗塞の予防のため夜間にたくさんの水分をとる方がいますが、科学的根拠はなく、水分の摂りすぎで頻尿になっている場合は、むしろ水分を控えることが必要です。最近では夜間の尿量を抑える薬(デスモプレシン)が使われるようになりました。

- 膀胱容量の減少

過活動膀胱では、抗コリン薬、β3作動薬を、前立腺肥大症では、α1遮断薬、PDE5阻害薬、5α還元酵素阻害薬を症状に合わせて服用します。

- 睡眠障害

睡眠障害による夜間頻尿には、睡眠薬の内服も有効ですが、よく眠れるような環境の整備や生活リズムの改善も重要です。

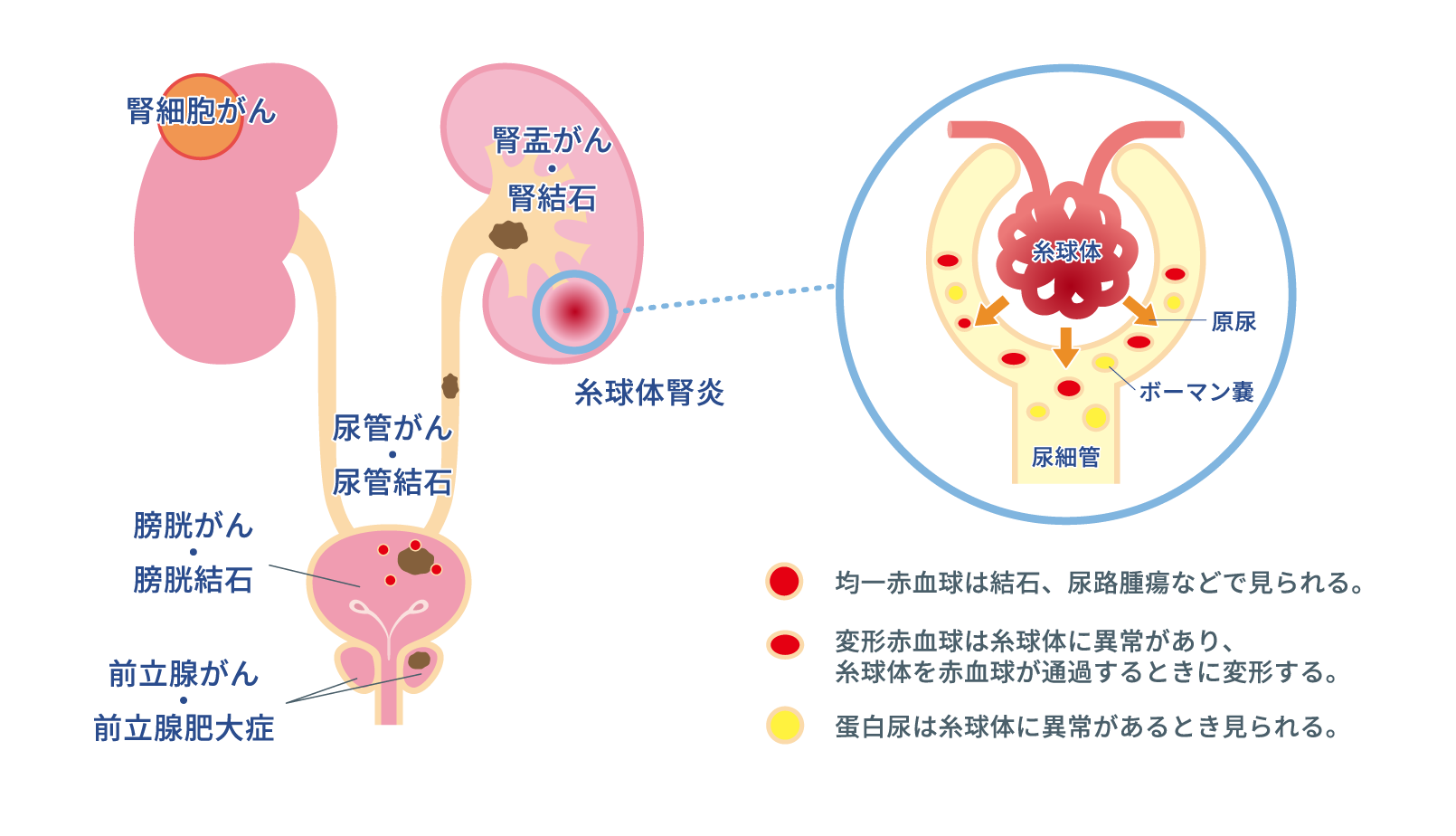

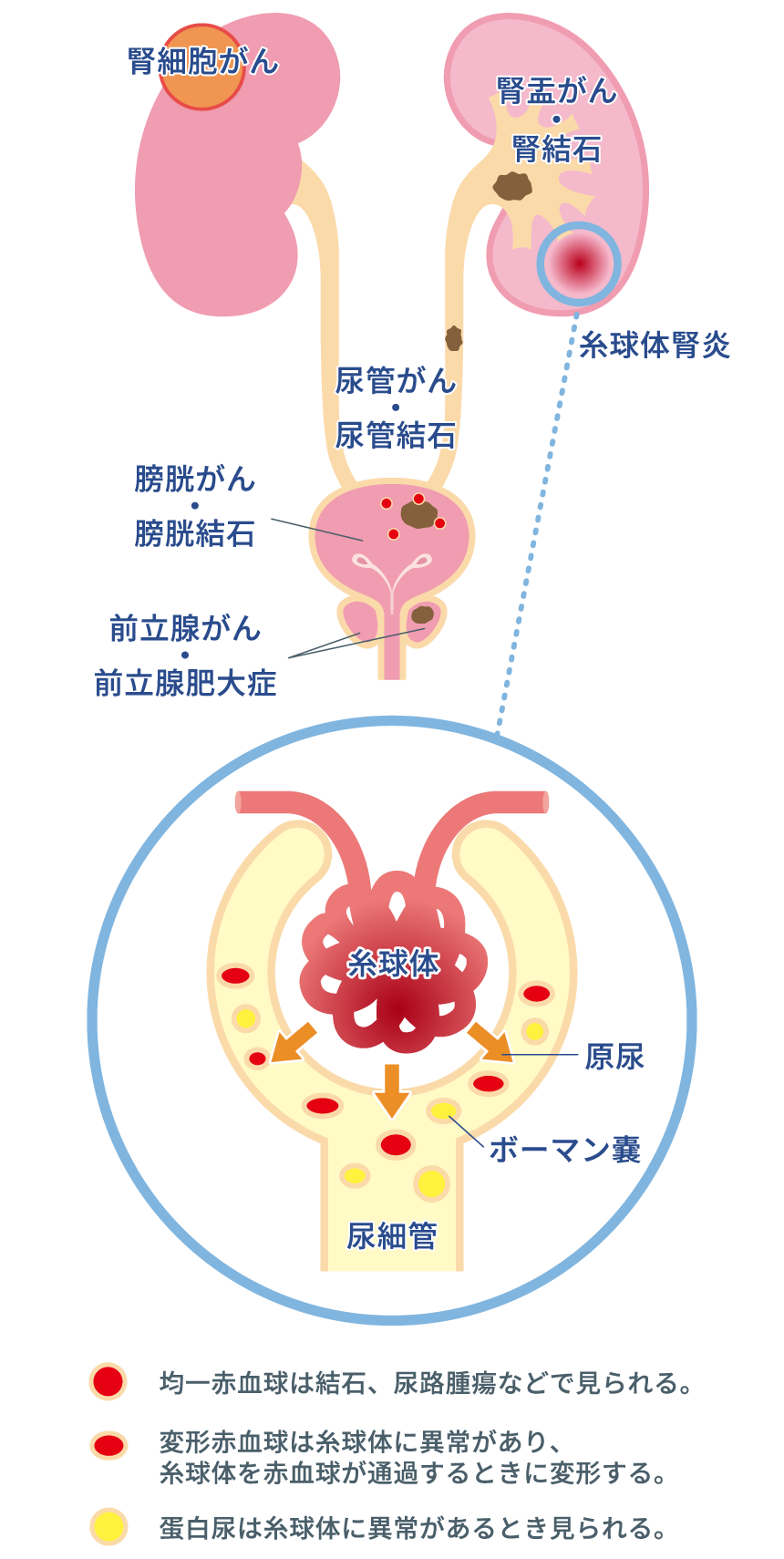

血尿・蛋白尿

血尿は尿中に赤血球が混ざった状態です。肉眼で見て分かる肉眼的血尿と、試験紙法による尿潜血、顕微鏡でみないと分からない顕微鏡学的血尿に分けられます。出血している部位が腎臓のろ過装置である糸球体か(糸球体性血尿)、尿路結石症、腫瘍などの糸球体以外の部位か(非糸球体性血尿)を調べる必要があります。蛋白尿は尿管や膀胱などに異常があって出血したりする場合でも見られますが、主に腎臓で尿がつくられる過程で糸球体に障害がある場合に認められます。

原因

- 腎臓

腎臓結石、腎細胞がん、糸球体腎炎(腎臓の糸球体に炎症が起きている)など。

- 腎盂・尿管・膀胱

腎盂腎炎や膀胱炎などの尿路感染症、尿管結石や膀胱結石などの尿路結石、腎盂尿管がん、膀胱がんなど。

- 前立腺 前立腺肥大症、前立腺炎、前立腺がんなど。

検査

- 尿検査

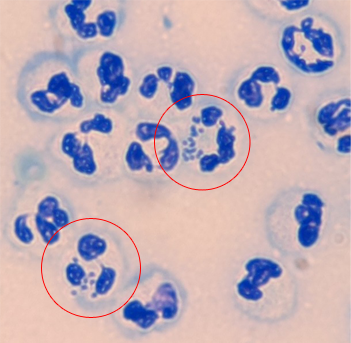

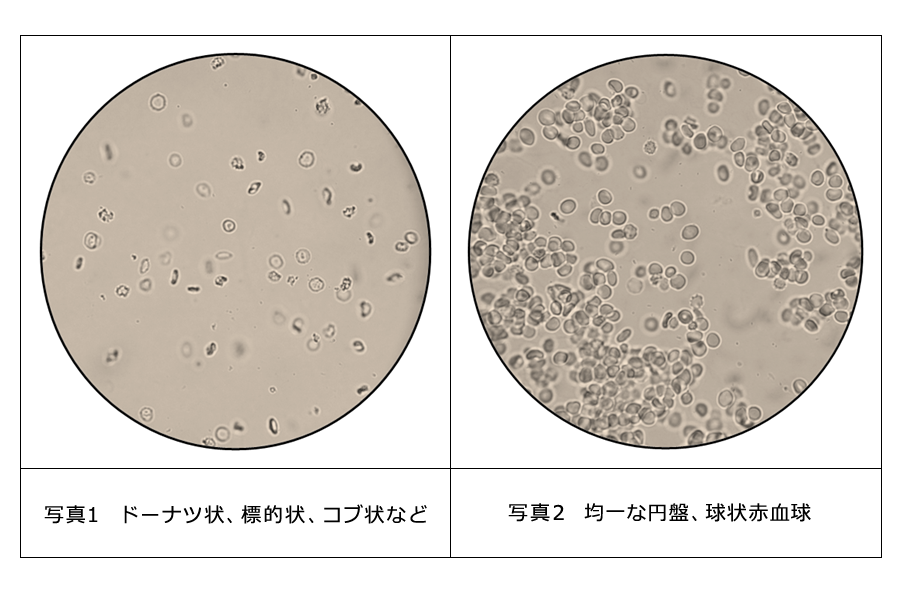

試験紙で尿糖、尿蛋白の有無を、顕微鏡で赤血球、白血球、細菌などを観察します(当院で施行可)。糸球体からの血尿では変形赤血球(写真1)が見られ、均一赤血球(写真2)が多く見られる場合は尿路感染症、尿路腫瘍、尿路結石症などが考えられます。

- 尿細胞診

腎盂尿管、膀胱や尿道の剥がれた細胞が尿に含まれています。その細胞を観察することで癌や炎症性疾患を調べます。

- 血液検査

尿蛋白を認める、顕微鏡で変形赤血球を認めるなど、糸球体疾患が疑われる場合に行います。また、男性では前立腺癌を調べるために前立腺特異抗原(PSA)を調べることがあります。

腎臓、膀胱、前立腺などを観察します。痛み、レントゲン被爆はありません。腫瘍、尿路結石など血尿の原因となるものを鑑別できます。なんらかの疾患が疑われた場合には、痛みの少ない軟性膀胱鏡、CTやMRIを行います。